曲艺栏目

发布时间:2021-06-01 16:53:33 浏览次数:757

主要展示涟水曲艺的历史、特色、现状、传承、发展、展望,是集曲艺展示、曲艺研究、曲艺活动的综合馆。

工鼓锣

工鼓锣又称“工锣鼓”、“淮海锣鼓”,还有人称其为“锣鼓书”,是苏北地区主要曲艺形式之一,主要分布在淮安以及宿迁、连云港、徐州、盐城等地。

相传工鼓锣的创制者是清朝嘉庆年间涟水县高沟镇的一位名叫汪宗坤的盲艺人。此人少年时弹得一手好琵琶,以脚踩牵线打板(高沟镇的人们当时称它为“丝弦带板”)为其奏乐,经常在高沟镇的茶馆、酒楼以卖唱为生。他后来尝试用水车上作醒神和计数用的田头乐器工鼓和小锣作为自己的伴奏乐器,表现形式以说唱为主,表演内容从民间小调转入到演唱大版书。这种新型的表演形式受到了人们的欢迎和热捧,慕名登门求教者甚多。汪宗坤开门授徒,门生遍及淮阴、沭阳、涟水、灌南、响水等县,从此工鼓锣就在以涟水为中心的淮安、宿迁、徐州、连云港、盐城等淮海地区广泛传播开来。

工鼓锣多为一个人表演,先是站立,后改为坐唱。演唱时,伴奏乐器为一套特制的小鼓和手锣,小鼓上下蒙牛皮,鼓肚间两个小铁环分挂两边,手锣形若茶盘,艺人右手持鼓槌击鼓,左手虎口间挂着手锣,食、中指与拇指夹锣槌,击打节奏。

工鼓锣的演唱曲目丰富,至今传承演唱的工鼓锣有本无本、长短篇的曲目达数百部。涟水县现存的曲目就有96部,最长的一部《小金山打擂》可连续演唱30场。无本曲目中以《小金山打擂》、《五花图》、《大西洋》等最为精彩,有本曲目如《叙汉》、《八美图》、《杨家将》等经过艺人不断加工,在艺术感染力上更有其独到之处。

工鼓锣从汪宗坤到现在,已传承了200余年,汪氏传人已有十代人,目前工鼓锣在涟水的代表性传承人有刘寿同、陈志云。陈志云一人口头传承的传统曲目有100余万字。

淮海琴书

淮海琴书,又名“扬琴书”,亦称“打蛮船”等,流行于淮安、徐州、宿迁、连云港、鲁南、皖北一带。

淮海琴书至今已有600年的历史。上可追溯到1350年前后,其源头属于邱祖龙门派体系。邱祖的十大门徒中第九位传人柴氏就是琴书的始祖。人们追溯琴书存在时间的依据是邱氏所定的世系排辈,其世系辈分排为二十个字:“道德通玄静,远长字太清,忠理志成信,何教永元明。”这二十个字周而复始,至今在涟水已传到了二十二世“德”字辈。据传,琴书始祖柴氏辈分相传到十五世时,琴书大师李义成因师兄弟相处关系不洽,一同门师弟陆陋决定自立门户,并自称南门或陆门,原来的柴门称为北门,这便是琴书史上所说的南门和北门之分。

“淮海琴书”定名于1975年。其时,原淮阴专署文教处组织全专区曲艺会演,专区文教处处长吕文樵同志把这个在淮海大地上流传深广的民间地方曲种定名为“淮海琴书”。1990年,《中国曲艺志》(江苏分卷)根据淮阴市文化局上报的曲种条目,将“淮海琴书”载入国家级志书。

由于时代发展和文化变迁,淮海琴书的演唱艺人和听众都在减少。为了传承这一优秀文化遗产,淮海琴书主要流传地涟水县积极收集、整理淮海琴书相关资料,举办淮海琴书培训班,并将淮海琴书演唱制作成资料片,不定期在涟水电视台播放。他们还建设了淮海琴书活动中心,出台政策鼓励和淮海琴书艺人开展演出和传承活动。

麒麟唱

历史渊源:

涟水历史悠久,当地人们崇尚教育,宋之前县府所在地就有学宫一处,私塾更是遍及全县各地,成为人文荟萃之地,尊崇礼仪之乡。境内寺、观、庙、庵林立,每年都会举办大量的祭祀活动,从艺者众多,曲种门类亦非常丰富。“麒麟唱”就是涟水灰墩艺人周怀宝根据民间流传的“麒麟送子”的神话故事,结合当地民间小调改编而成的一种曲艺形式。表演时间一般从每年腊月二十四送灶开始,直到来年二月二龙抬头之日,走村串庄进行演唱,广受人们喜爱,慕名求学者甚多,周怀宝开门收徒,门生遍及淮、沭、连、灌等县,在涟水弟子甚多,有高天才、周汉建、刘海如、王秀华等传人。麒麟唱以涟水灰墩为中心向四周县市流传,距今已有150年历史。

麒麟唱的道具首先是要扎制一只麒麟,用竹子或是苇杆等扎成骨架,长约一米,高约五十公分,麒麟背上置一小人以代观音,骨架外面糊以彩色纸张。麒麟做工虽显粗陋,但是眼眉胡须,一应俱全。

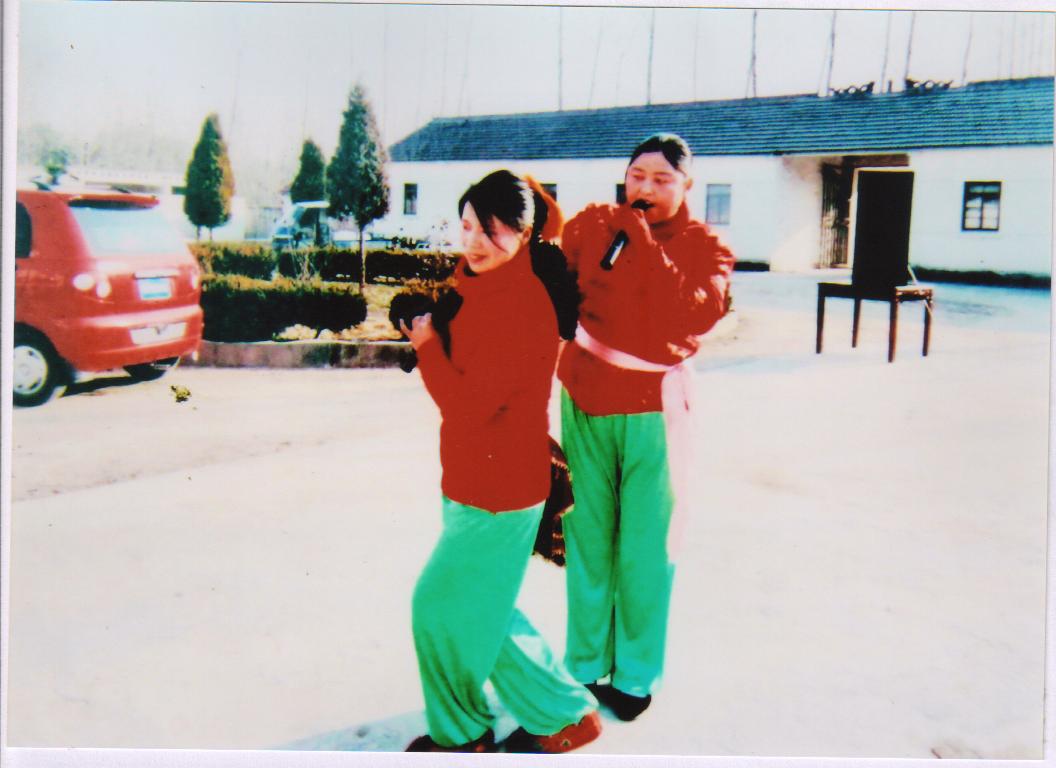

每年的腊月二十四开始送灶时,涟水地区的麒麟唱表演就开始了。麒麟唱的表演人数为4至6 人不等,一人肩扛麒麟道具来领唱词牌,其余的人分别手拿锣、鼓、堂锣、二胡等乐器,用小锣伴奏领唱。其唱词既像诗又像词,领唱者先唱出词牌,其余四、五人跟着唱词,最后一句唱词重复一遍,作为演唱结尾。唱词有五言、六言、七言等。演唱内容以古今历史英雄人物的传说故事为主。

麒麟唱是涟水地区独有的民间艺术,内容情节感人,语言淳朴生动,对研究涟水的社会文化等具有一定参考价值。

莲湘

莲湘流布于涟水县五港、石湖等乡镇,及邻县灌南等县。由一根一米左右、比拇指粗的竹竿,上、中、下端镂孔,孔中各串数个铜钱,涂以彩漆,两端饰花穗彩绸,亦称“竹签”、“花棍”。人数不拘,舞时可由数人、数十人乃至上百人参加。表演时,男女青年各持莲湘做各种舞蹈动作,从头打到脚,从前打到后,边打边唱,唱词多据民间唱本,也可现场编唱,亦可男女双人对打,形成舞、打、跳、跃的连续动作。行进时,可打出前进、停留、蹲下等多种步法。在广场等宽阔场地可组成十字、井字等队形,随着男女交错对击,一起一落,节奏鲜明,动作活泼,对表演场地要求不高,平整即可。传承方式以师带徒的方式传承。莲湘不仅是优秀的传统民间艺术,也是很好的体育活动项目,对于研究涟水当地的民间文艺表演形式和民俗风情具有一定的参考价值

起源于1837年左右,距今已有180多年历史,主要流行于涟水保滩、南集、石湖、唐集、蒋庵、小李集一带乡镇、周边淮阴,沭阳、泗阳、灌南、灌云等市、县、区,特有的乡土乡音还传唱到徐州、安徽等部分地区。